凤姐在海外被拘押后送回国内的情况,迅速传遍互联网,使这个长期无人问津的姓名又重新成为公众关注的焦点。

当人们还在讨论消息的真伪时,知名编剧汪海林突然抛出一个惊人言论:凤姐并非笑柄,而是反国家势力的代表,是抨击中国社会的先锋。这番话如同晴天霹雳,立刻引爆了公众的激烈争论。

2009年冬季,在上海陆家嘴的街道上,一位身高146厘米的重庆女性罗玉凤,手持一份令人震惊的征友启事,引起了广泛关注。

她提出的那些要求,完全如同无稽之谈:男性必须毕业于清华大学或北京大学,身长要达到一米七六,并且需要有东部沿海地区的户籍身份。

这件事情还没结束,她甚至厚颜无耻地表示自己“9岁就已经广泛阅读,20岁时达到了才智的巅峰,智商在300年后300年没有人能比得上”,读的书基本上都是《知音》和《故事会》。而她那时候的身份,仅仅是一个普通的超市收银员而已。

这些令人咋舌的话语一旦公布,立刻在互联网上掀起了轩然大波,网友们被逗得东倒西歪,新闻机构则如同嗅到血腥的鲨鱼,争相追逐报道。然而仔细琢磨,一名普通的收银人员,究竟是什么原因让他突然之间变成了全网关注的中心?

真相大白,这其实是一次周密的线上推广活动。媒体披露,整个相亲过程完全由一家网络策划机构负责执行。

策划极具话题性的择偶标准,又利用网络写手在众多社区大量发布信息,还指使扮演者假扮前伴侣参与电视访谈,所有环节都巧妙迎合了公众的好奇心理。

该公司负责人直言不讳:“没有商业利益,我们不会做。”

凤姐所谓的“爆棚自信”,其实原本就是被刻意营造出来的形象。那些幕后推手非常清楚网络传播的“热度法则”:内容越是离奇古怪,越容易招揽关注;越是遭受非议,她反而越能博得关注。凭借这种方式,凤姐顺利踏上了她的“网络成名之路”,但这不过是她荒唐人生的序幕而已。

倘若凤姐仅限于国内的“惊世骇俗征婚”,时间一长,她大概会和其他短暂爆红的网络人物一样,慢慢被大家淡忘。

但是,2010年去了美国之后,她仿佛换了个人,风格完全不同,从“爱慕虚荣的网络名人”彻底变成了“仇视国家的激进分子”。

1. 政治碰瓷,专戳国人痛点

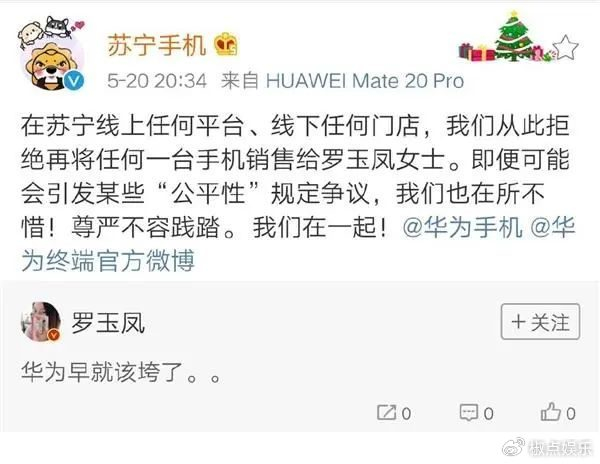

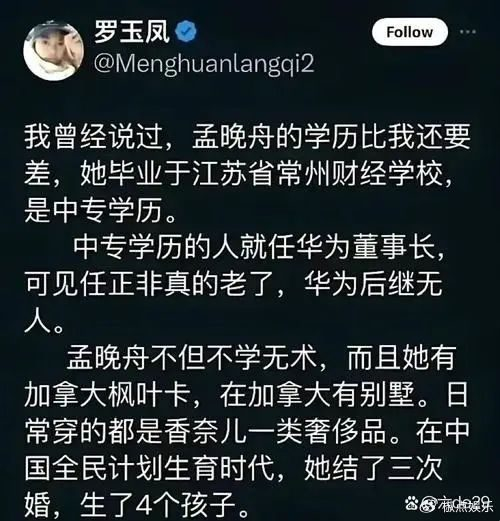

华为遭遇美国限制,社会各界纷纷支持本土品牌之际,罗玉凤却公开发表言论称华为本应倒闭,这种观点完全无视民族情感,立刻引发了广泛不满,苏宁公司也随即表态,承诺今后不再销售罗玉凤的手机产品。

她不但时常嘲讽同国人,还宣称“中国是关系导向的环境,我无法适应”,可她在海外的日子又如何呢?

只是栖身于每夜十元的小客栈,从事修脚匠的工作,这种反差感强烈得令人咋舌。尤其令人愤慨的是,有网友透露,她公然利用汶川大地震、温州高铁事故等重大灾难作为噱头,博取关注,其行径极其卑劣,实在令人发指!

2. 双面人生,吃里扒外赚流量

二零一五年,凤凰网曾经聘请凤姐担任特约撰稿人,单篇作品就能赚取二十万元人民币。

不过不久之后,大家就察觉到,她写的文章里到处都是对美国赞美的内容,以及对中国的贬低之词。她嘴上说着“决不返回祖国”,表现得对国内毫不屑一顾,但实际上却一直依赖中国的社交网络,通过发布各种攻击性的言论来吸引关注度。

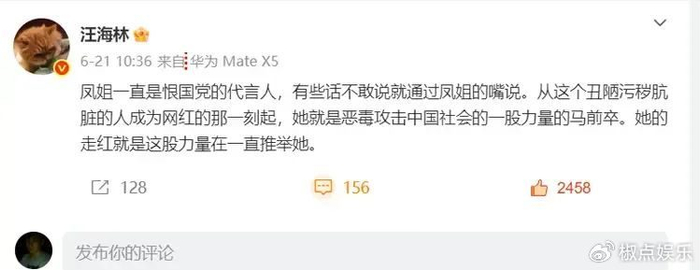

汪海林对此洞若观火:部分话语不便直陈,便借助凤姐之口传达。她之所以广受欢迎,实有某种强大势力的助推。此番言论切中要害,其内里隐秘情状引人深思。

六月二十一日,编剧汪海林通过社交平台猛烈抨击凤姐,直指她为仇视国家的代表,声称背后有势力在持续助长她走红的现象,初听之下,此言似属“阴谋论”,但深入探究凤姐近年来的成长历程,其中诸多疑点确实存在。

她为何总能一语中的,点破公众普遍在意的话题?无论是谈论找伴侣的事情,还是对华为这类有争议的议题发表看法,她发言的时机都显得特别恰当。

一个学历不高的人从事修脚工作,却能够持续获得大量报道,如果没有某些人的暗中帮助,这确实让人感到不可思议。另外,她为何总是在涉及中美关系紧张等重要时刻发表意见?

华为事件、移民炒作等,时间点巧合得让人不得不怀疑。

诸多现象显示,凤姐的走红并非偶然,而是“审丑经济”与“恨国流量”相互勾结的产物。有网民指出,那些容貌或行为不佳之辈能够成为网络名人,实际上是对社会的一种亵渎。

现在的刘姥姥,早已不复昔日的“火爆”。2025年,有网友在纽约大街上偶遇她,体态臃肿变形,神色萎靡不振,还是住在那间10美元的破旧旅店,在美发铺里辛苦劳作养家糊口。

她也曾想借助网络直播平台重新获得关注,试图找回往日的热度,然而观众们早已对她那种偏执的表演方式感到厌倦,完全不接受她的做法。

早些时候,她极力寻求与美国人结合以获取身份,却一次次遭遇拒绝,最终只能苦笑:“迁徙无法提升身份,仅能转换住处。所谓的美国幻想,连犬类都不屑一顾。”

再瞧瞧同她一个时代的网络名人芙蓉姐姐,后来成功转变为商界人士,财富累计达到亿元以上。她们俩的最终归宿大相径庭,形成了极为突出的反差,也因此成为了网友们广泛讨论的“人生哲理故事”。

凤姐的经历,绝非所谓的“奋斗成功”的鼓舞人心版本,实为一场充斥着利益和不良动机的“关注度引导活动”。从最初的幕后推动者,到后来的发表危害国家言论,她的每一个行动都在试探民众的承受能力,破坏社会的普遍准则。

汪海林的抨击,犹如锋利的武器,揭穿了她的伪装,使众人得以洞察这出把戏深藏的实情。

当丑陋被当作牟利的工具,当仇视国家成为博取关注的捷径,人们或许会无意间沦为这类荒诞剧的旁观者,甚至成为推波助澜的人。凤姐的遭遇,不只是她个人的败坏,也是全社会必须深刻检视的警示。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~