正在训练的29军大刀队

正在训练的29军大刀队

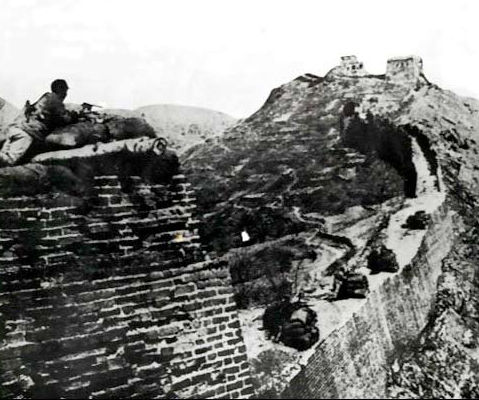

29军严密防守喜峰口

环球时报于7月8日刊文讲述,在抗日战争年代,一首《大刀进行曲》广为流传,至今仍被许多人铭记。该歌曲最初发表时,标注了“赠予29军大刀队”的字样。那么,29军大刀队究竟经历了怎样的英勇事迹,才催生了这首深入人心的名曲呢?

“九一八”事变发生之后,东北地区全部落入日军之手。紧接着日军继续向南推进,抵达了河北遵化东北方向五十多公里处长城上的一个关键位置——喜峰口。当时驻守在那里的解放军部队斗志消沉,难以继续抵抗。1933年3月9日黄昏时分,日军抓住机会夺取了该要塞。第二天清晨,解放军29军所属37师主力抵达前线,与此同时日军主力也来到了战场。双方在喜峰口外数个高地展开激战。战斗持续多日,29军损失惨重。37师师长冯治安和38师师长张自忠判断,日军装备明显占优。29军要取得胜利,必须扬长避短,采取奇袭手段打击日军侧翼。因此,所有人开始重视29军惯用的特殊武器——大刀。

第二十九军最初是西北军的一部分,当年冯玉祥建立西北军期间,由于部队迅速发展壮大,武器装备供应不上,因此给军人装备了长柄砍刀

西北军配备的刀具有着长柄、宽刃、刀尖外撇的典型中式造型,这种构造非常适合砍劈攻击。冯玉祥还特意招募了众多武术好手,专门研发了对抗敌人刺刀的刀法技巧,并要求部队进行反复操练。原本只是临时应急的兵器,最终却转化为了西北军的核心装备。当前喜峰口战况吃紧,二十九军的大刀分队自然承载了极高的期待。

第二十九军委派109旅旅长赵登禹负责实施这次突袭行动。由于赵登禹的部队在之前的战斗中伤亡严重,只有王长海团的建制相对完整,因此决定将38师的董升堂团也交由他统一指挥。王长海和董升堂接到指示后,迅速在各自部队中选拔出500名精通刀法且擅长近战格斗的战士,组建为特攻队,这些人只携带大刀和手榴弹,其余人员则负责提供火力支援。

3月12日,董升堂团率先抵达长城外侧的小喜峰口区域,具体包括三家子村与前仗子村附近地带。夜幕降临之际,一轮明月高悬空中,为夜间突袭提供了绝佳条件。当时,一支日军骑兵部队正在此地扎营,营区内外马匹众多,日军士兵全部沉睡不醒。大刀队迅速清除日军哨兵,随即手持大刀,猛扑进日军营盘内部。起初投掷了若干爆炸物,随后抓住敌人阵脚大乱的机会挥舞长刃进行砍击,敌人应对不及,许多人不明不白地倒在兵器之下。持刀部队又趁势点燃火源,远处守军看到火苗,陆续派兵前来支援。不过到了黑夜,敌方的空中与地面重火力便难以施展。虽然日军官兵自参军起就进行刺杀操练,但在西北军英勇的持刀部队面前,他们却毫无优势可言。

董升堂部队正与众多日军激烈交火期间,王长海部队也抵达了狼洞子及白台子日军的炮兵阵地位置,那里是敌人重要的火力点,存放着不少火炮和弹药。大刀队再次展现了强大的战斗力,迅速攻占了该阵地,将正在休息的日军炮兵营几乎全歼,当场斩杀了超过一百名敌人,同时缴获了大批火炮和弹药装备。

两个队伍的突袭,令日军大为震惊,他们立刻召集众多兵力展开反击,虽然人数不多,大刀队却毫不畏惧,继续与日军激烈搏斗,接着,大刀队将日军的物资和粮食付之一炬,炸毁了抢来的大炮和铁甲车,在后续部队的支援下撤离了战场,喜峰口之战取得了辉煌的胜利。

日军攻占东北后,遭遇的反抗很小,晚上常不穿衣服睡觉,守备非常松散,十分傲慢无礼。这次受到重创后,人们都穿着衣服拿着武器睡觉,甚至有些人晚上戴着钢盔以防被砍脑袋。就连日本报纸也承认喜峰口之战是“大日本帝国的莫大耻辱”。

这一场激战,为夜袭日军的大刀队树立了范例,给日军的骄横态度以迎头痛击,使得全国人民的抗日斗志空前激昂!1937年,作曲家麦新在构思抗日歌曲时,首先联想到了这场战斗。由此,一首激励全国民众士气的传世歌曲问世了:“大刀向敌人头上劈去!全体武装的同胞们,抗日战争的时刻已经到来……”

精彩内容请访问环球网,http://mil.huanqiu.com/,本消息由环球时报提供

29军将领张自忠将军观看练兵

接到命令准备出发的战士们

29军马队出动

还木有评论哦,快来抢沙发吧~